ちゃお(・o・)>ごりさんです!

印刷に関するさまざまな用語や技術を紹介する「印刷用語解説」の時間です♪

今回は、印刷業界でよく使われる言葉「面付け」について解説していきます。

印刷や製本に関わる現場ではとても重要な技術でありながら、

意外と詳しく知られていないこともあるかもしれません。

そこで、面付けの基本をしっかりと理解していただけるように、わかりやすく説明していきたいと思います。

1. 「面付け」ってなに?

「面付け」とは、印刷物を効率よく作成するために必要な工程で、特に製本や仕上げに関わる重要な部分です。

この作業を正しく行うことで、効率よく正確に印刷物を仕上げることができます。

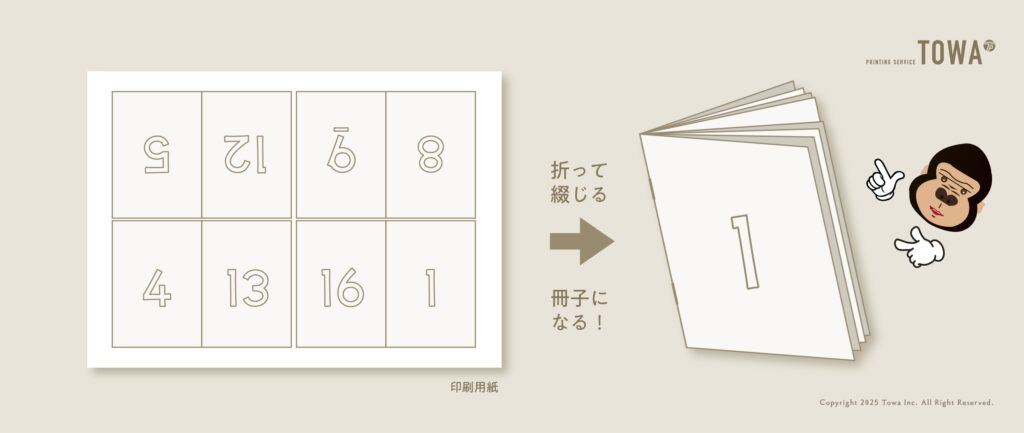

印刷された用紙を折り加工・製本加工する際、ページが正しい順番で並ぶように配置することで、

本やパンフレット、カタログなどのページが順番通りに並び、正しい製品として仕上がるんです★

2. 面付けの基本

面付けを行う際は、すべてのページを1枚ずつ印刷するのではなく

効率的にまとめて印刷・加工できるようにすることを考慮して行います。

これによって、印刷コストを削減したり、製本などの製作スピードを速めたりすることができるんです♪

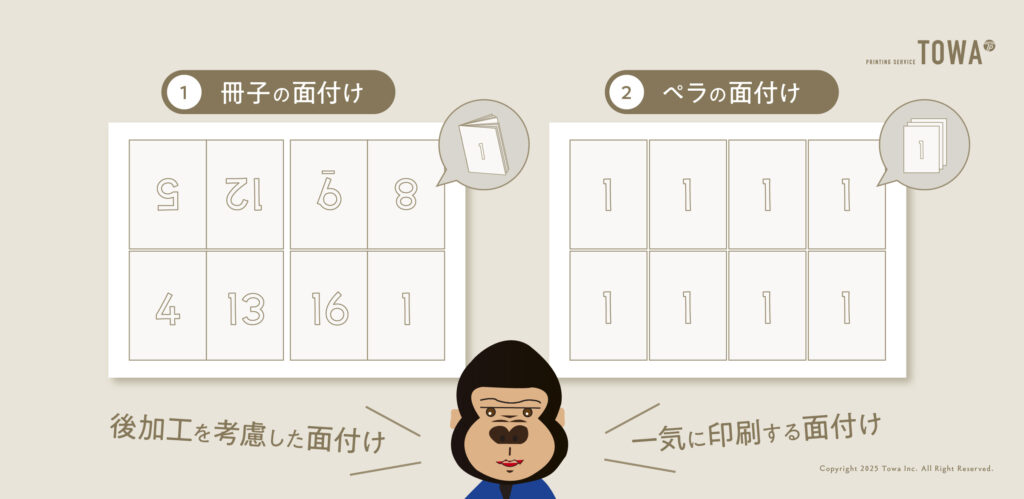

面付けは、大きく2つに分けられます。

①ページもの(冊子)を作る際の「面付け」

単にページを並べるだけではなく、製本や印刷の種類、そして紙の大きさや厚みなどを考慮して行います。

例えば、左開きの本と右開きの本では、面付けの方法が異なります。

さらに、製本の方法(中綴じ、平綴じなど)によっても、面付けは変わってきます★

※ページものなど折りを考慮した面付けのことを「折り面付け」などと呼ぶこともあります

※特にページものの場合、面付けに従って紙目も考慮する必要があります

②ペラものを作る際の「面付け」

実際に印刷を行う用紙のサイズは、一般的にチラシや名刺などに仕上げる印刷物よりかなり大きいものになります。

そのため、印刷データを複数並べて配置することで、短時間で大量の印刷が可能になるというわけです♪

※ペラものなどの生産効率を考慮した面付けのことを「刷版面付け」などと呼ぶこともあります

3. 面付けの具体例

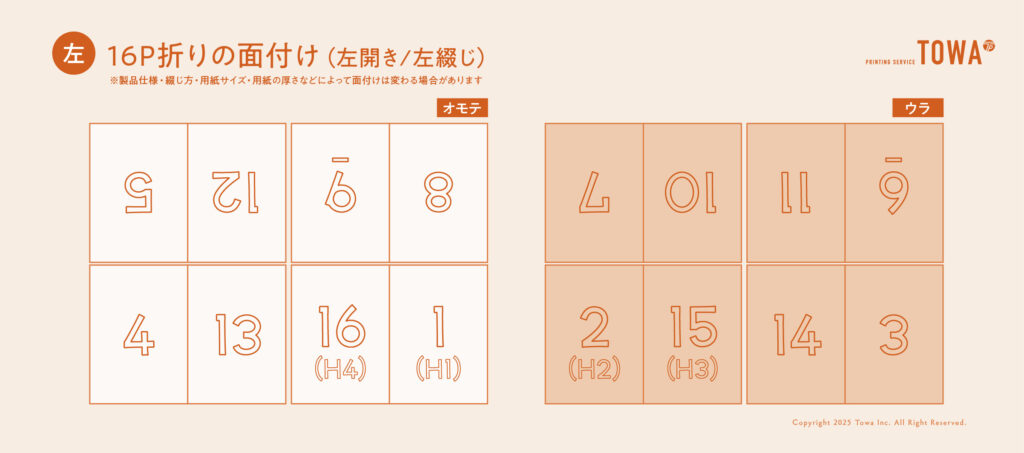

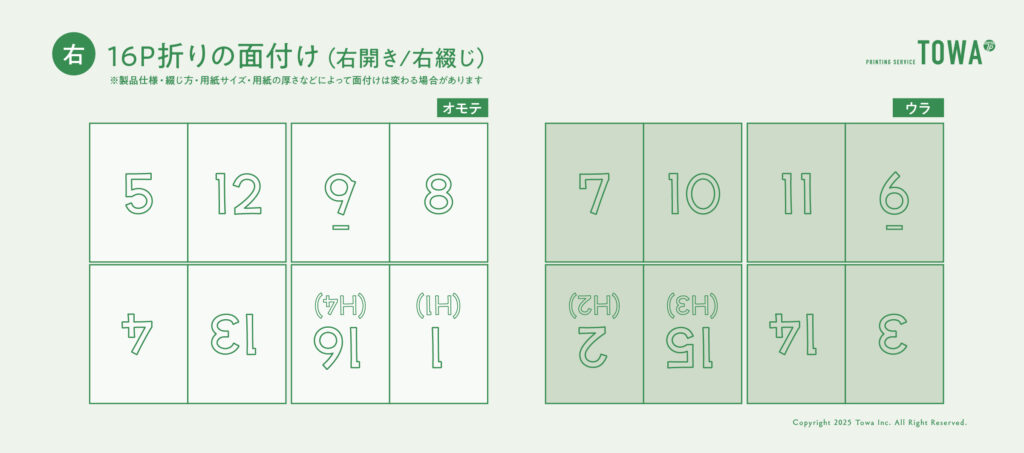

一例として、16ページのパンフレットを印刷する場合についてご紹介します。

パンフレットが「左開き」か「右開き」かで、それぞれ面付け方法が異なります。

以下の図は、左開きと右開きの16ページパンフレットの基本的な面付けです。

※左開き=左綴じ、右開き=右綴じ ともいいます

• 左開き(左綴じ)パンフレット

• 右開き(右綴じ)パンフレット

似てるようでちょっと違いますよね!

(詳細解説は次回の【ごりさんの印刷用語解説】でご説明しますね)

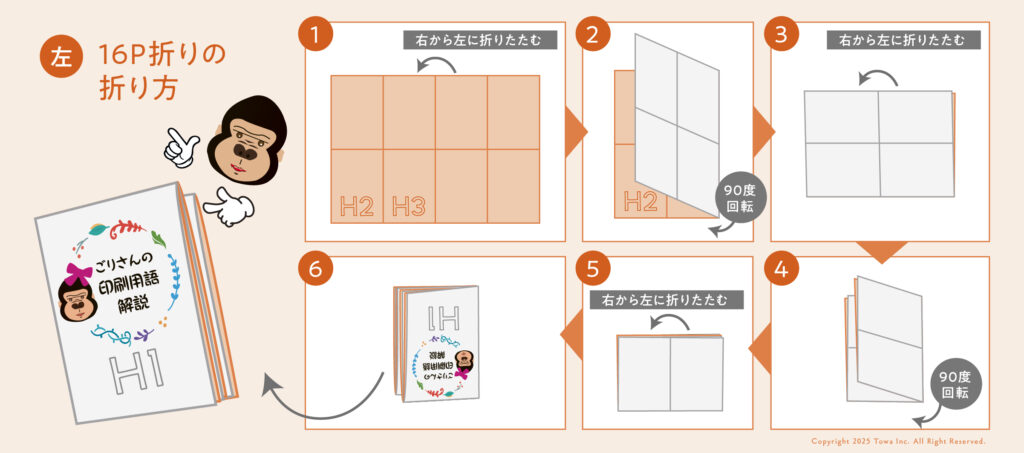

面付け図を描いてみると、実際にどのように折られるのか、

どのページがどの位置にくるのかがイメージしやすくなります。

もし自分でパンフレットを作成する場合は、ぜひメモ用紙などに面付け図を描いて

実際に手で折ってみると良いでしょう。

参考として左開き(左綴じ)の折り方をご紹介します。

イラストを見て折り方イメージできますか?

折り上がりの上部(天側)は袋状になっていますが、

最後に綴じる辺以外の三方を断裁することで冊子の形に仕上がります!

(三方断裁/三方断ち)

まとめ

「面付け」とは、印刷物を効率よく製本加工するためにページを適切に配置する工程であり、

コスト削減や製作の効率化を実現するために非常に重要な作業です。

この基本を理解しておくことで、さまざまな印刷物を制作する際に、より質の高い製品を作成できるようになります。

印刷物を作成するときには、ぜひ「面付け」を意識してみてくださいね!

それではまた!

ごりさんの「印刷用語解説」でした♪

(関連記事)【続・面付けとは?】製本を左右する面付けのポイント解説

https://towaprint.com/new/9277/